基于“三生空間”協調的鄉村聚落空間布局優化策略研究

習近平總書記指出,編制村莊規劃不能簡單照搬城鎮規劃,更不能搞一個模子套到底,要科學把握鄉村的差異性,因村制宜,精準施策,打造各具特色的現代版“富春山居圖”。科學合理布局鄉村聚落空間是建設宜居宜業和美鄉村的重要基礎,鄉村生態、生產、生活的“三生空間”協調是優化鄉村土地利用、引導鄉村聚落科學布局的基本策略。我院鄉村發展和建設研究所針對新形勢下立足鄉村演變規律,推動鄉村聚落空間布局優化開展課題研究,創新提出 5 種聚落空間類型鄉村,更新完善鄉村聚落空間類別劃分體系,構建評價指標體系;結合 GIS空間分析技術,可對不同類型鄉村開展全面分析評價,提出相應聚落空間優化策略,為宜居宜業和美鄉村建設提供有益科學參考。

1.鄉村聚落空間5大類型劃分體系和發展策略方向研究

研究綜合考慮村落的發展類型、資源稟賦、區位條件和平面形態,將鄉村聚落空間主要劃分為生態保護—散點型、特色保護—核心型、城郊融合—網絡型、集聚提升-團簇型和其他一般—收縮型五種類型。

生態保護—散點型:此類鄉村自然資源和生態環境優勢突出。在平面形態上,零星散布、無明確中心、低密度。發展方向應強調自然生態景觀保護、生態景觀用地整治與修復、小型旅游設施用地保障等,重點在提升分散居民點的基礎設施可達性(如飲水、電力、通訊)和基本公共服務覆蓋。

特色保護—核心型:此類鄉村擁有獨特的歷史人文和風景資源,是農業多元業態的重要類型。在平面形態上,高度集中化、單核心結構。發展方向應突出特色歷史文化保護,明確保護范圍,強化空間品質規劃和塑造,引導鄉村利用歷史文化資源發展鄉村旅游和特色產業,強化中心功能與服務,優化內部交通。

城郊融合—網絡型:此類鄉村緊鄰城鎮,受城鎮發展輻射影響大。在平面形態上,多中心或線性發展,連接性強。發展方向應強調鄉村與城鎮用地的統籌協調,保障鄉村居住和產業用地的需求,引導做好人居環境改善提升和資源節約集約利用。

集聚提升—團簇型:此類鄉村發展基礎良好,人口、產業及鄉村建設等方面均具優勢。在平面形態上,為團塊或帶狀延伸,復合結構。發展方向應結合產業發展需求和農民生活需要,優化鄉村建設布局,避免“產村割裂”,完善基礎設施和公共服務配置,協同推進宜居宜業建設,優化內外交通銜接,防止帶狀無限拉長。

其他一般—收縮型:此類鄉村資源稟賦和交通區位條件普通,人口集聚力弱,缺乏優勢產業,經濟發展活力不足。在平面形態上,內部空洞化、空間破碎化、活力衰減。發展方向應收縮建設強度,保障普惠性、基礎性、兜底性民生需要,鼓勵村民科學合理向城鎮或中心村集聚。

在探究三生空間理論內涵的基礎上,依據土地利用現狀分類最新國家標準和國土調查數據,結合農村聚落空間發展實際,將土地利用的12個一級類和72個二級類類型對應劃分到“三生空間”空間類型,各鄉村據此對照確定所屬空間類別劃分。

2.鄉村“三生空間”綜合評價方法研究

構建鄉村聚落空間綜合發展水平評估和適宜性評價兩套指標體系及分析方法,對鄉村“三生空間”開展科學系統、可量化的分析。綜合發展水平評估重在對現有生產、生活、生態空間的發展水平現狀進行量化表征。構建了包含生產、生活、生態空間發展水平3個一級指標,農業生產功能、產業區位、斑塊面積、居住保障、生活質量、空間屬性、生態凈化、生態干擾、空間屬性等方面9個二級指標以及具體可量化的29個三級指標的綜合評價指標體系。通過模型測算,得出“三生空間”綜合發展水平,便于進行量化比較評價。適宜性評價是按照國土空間開發適宜性評價的思路,通過分析不同空間因子指標的影響權重,借助GIS空間分析和二維矩陣空間劃分的方法,在多空間評價的基礎上,遵循最適宜原則和生態—生產—生活優先遞減原則,評價“三生空間”適宜性,并結合綜合發展水平評估結果,形成鄉村生態—生產—生活空間發展策略建議。

3.成果應用典型案例——西牛峪村“三生”空間評價分析與策略優化

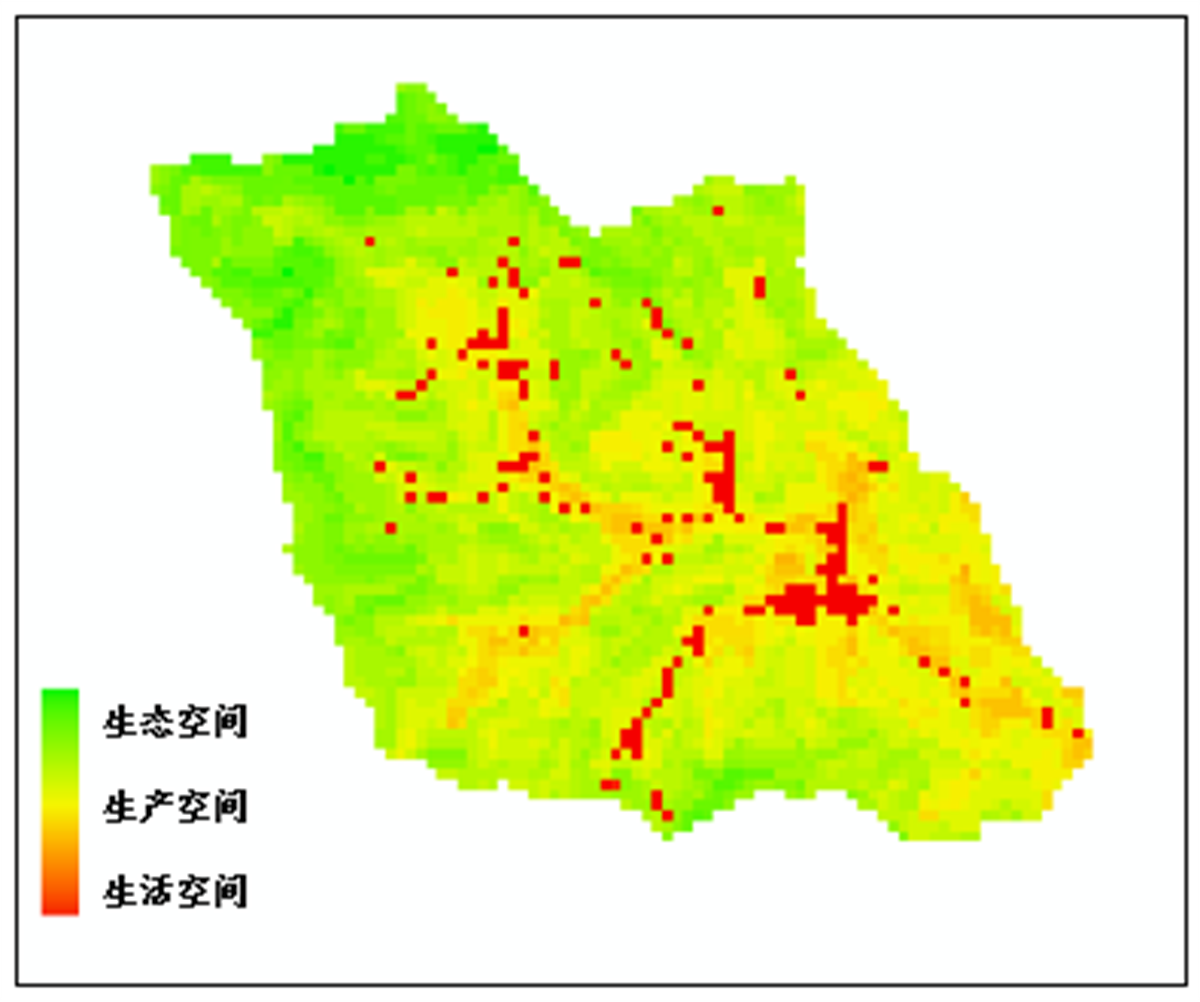

以北京市平谷區西牛峪村為例開展了實證應用研究。該村位于北京市東部、平谷區北部。村莊三面環山,地形似簸箕狀西北東南向。2016年入選北京市首批市級傳統村落名單。基于村莊基本情況、聚落空間分布等特征分析,西牛峪村生態空間在三生空間中面積最大,占比達89.04%;生產空間次之,占比為8.15%;生活空間最低為2.82%,屬于生態保護—散點型村莊。對照指標體系對該村進行分析,從現狀上看,該村生態空間得分0.8232、生活空間得分0.5163、生產空間得分0.6373、綜合發展得分0.7619,反映出該村三生空間基本協調、毗鄰度高,各空間之間主次分明、功能相互補充,但同時也存在生活空間分散度高、生產空間碎片化嚴重的問題。從發展方向上看,西牛峪村生產空間拓展潛力較大,適宜性評價結果可較空間原狀增加23.94%;生態空間部分區域可在科學綠色開發的前提下向生產空間和生活空間轉換,適宜性評價結果較空間原狀減少24.68%;生活空間有較小幅度增加,適宜性評價結果可較空間原狀增加30畝,占比增加0.73%。

根據評價分析結果,提出西牛峪村聚落空間布局三方面優化策略。生態空間——“保護為主,適宜開發”。嚴格按照山體、林地劃定的邊緣,限制建設用地盲目擴張。加強山體植被恢復,在裸露坡地補植荊條、酸棗等鄉土灌木,增強水土保持能力。盤活村內廢棄礦坑資源。生活空間——“適度集聚,集中整治”。劃定復墾和更新區域,靈活采用存量空間插建、舊村拆遷重建、增量用地新建等形式,形成“整治、翻建、插建為主、增量為輔”空間利用模式。推廣節水循環模式。對村內古建、牌坊、古樹等進行修繕保護。生產空間——“轉型升級,效率提升”。發展林下經濟,探索“經果林+綠肥作物”立體種植。發展林果初級加工業,增加冷鏈物流設施面積。打造四季體驗場景,實現農文旅深度融合。

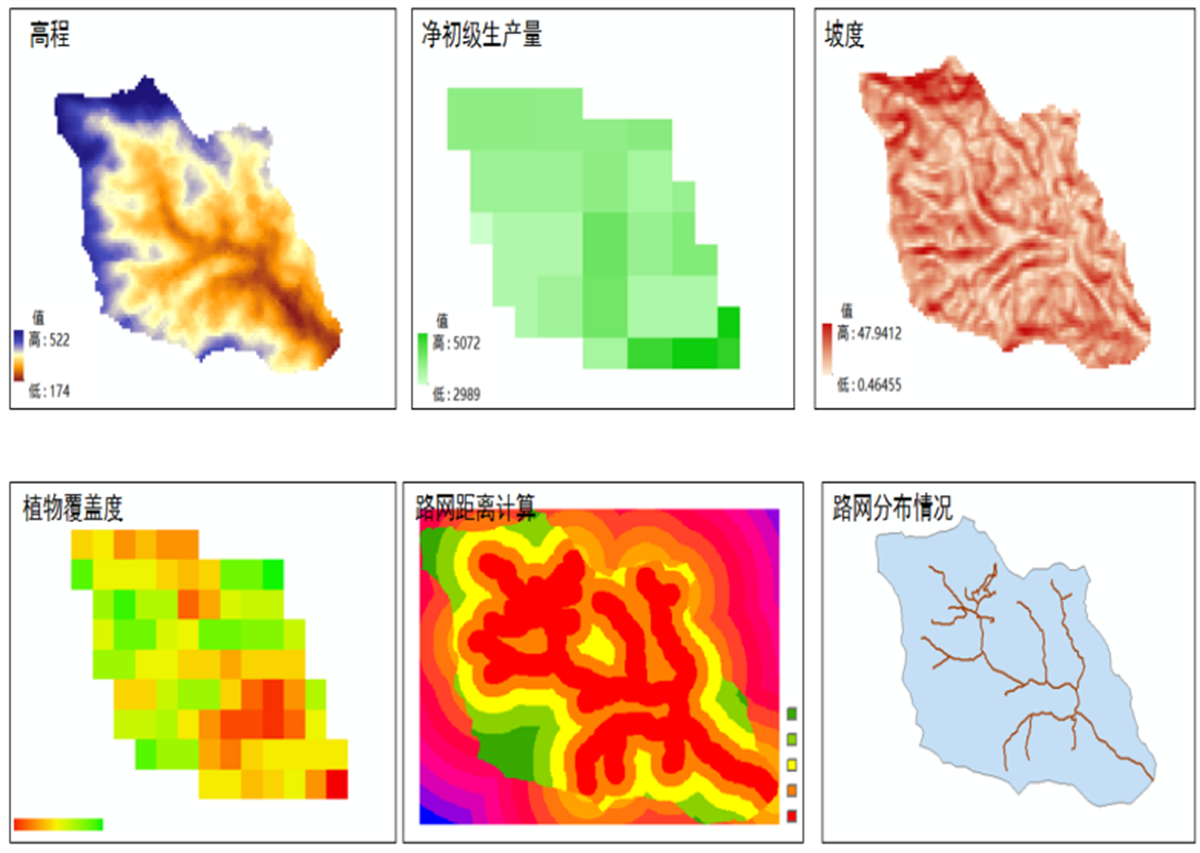

圖1 西牛峪村鄉村聚落空間現狀分析

圖2 西牛峪村部分指標測算

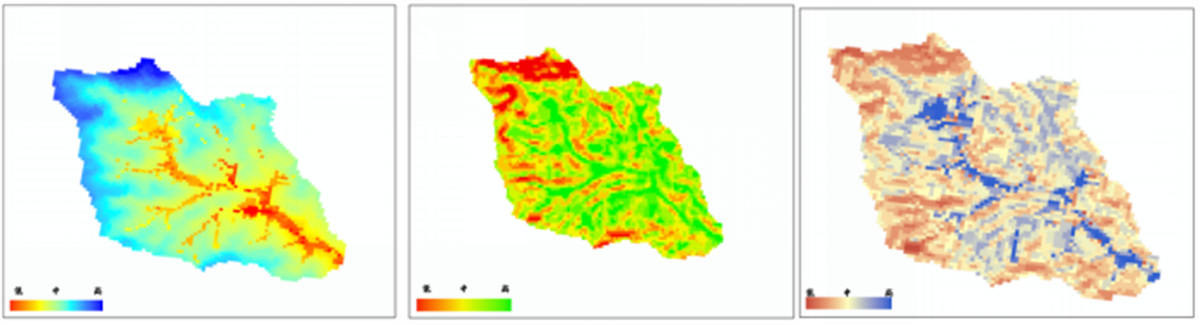

圖3 西牛峪村單空間適宜性評價

圖4 西牛峪村“三生空間”總體適宜性評價

圖5 授權軟著證書

成果完成部門:農業農村部規劃設計研究院鄉村發展和建設研究所

課題組成員:閆振國、毛翔飛、吳政文、鐘昊、張峰銘